Campo de estudos chamado Performance Studies

Enquanto Visiting Scholars no Departamento de Performance Studies – TISCH School of the Arts, New York University (NYU), durante o semestre de Outono de 2009, acompanhámos o seminário de Richard Schechner “Performance Experimental nos EUA: dos anos sessenta aos anos oitenta” (USA Experimental Performance: the 60s to the 80s). Assim, por entre bolachas, livros e chá, e à medida que da janela daquele andar alto o sol ia descendo sobre os prédios de Manhattan, fomos conversando sobre os Anos Sessenta (Sixties)[1], as suas produções e o porquê de se as revisitar hoje. Estivemos muito tempo a contextualizar a época nas suas razões sociais, políticas e culturais, que as coisas não são independentes das épocas em que acontecem. Daí passámos ao nascimento dos Performance Studies como campo de estudos e como forma epistemológica de abordar o mundo e a arte. E foi assim que, curiosamente, aquela que tinha começado por ser uma “entrevista” se foi transformando mais e mais numa boa conversa entre professor e alunos, num acto de transferência da experiência de uma época a outra, numa questão de transmissão.

* Para uma leitura integral em Português, ver Performances e Antropologia de Richard Schechner, selecção de ensaios organizada por Zeca Ligiéro, edição Mauad /NEPAA e Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, com edição prevista para Julho. Confira aqui alguns excertos desta conversa, publicada na íntegra no livro em questão.

(A foto ao lado mostra Richard Schechner (2009) segurando o seu primeiro livro, Public Domain. Foto: Ricardo Seiça Salgado.)

1. OS ANOS SESSENTA

Ana – Comecemos pela definição de Anos Sessenta…

Richard – Bom… os Anos Sessenta mais do que uma época são um conceito. E assim começam provavelmente algures nos anos cinquenta, quando as experiências de John Cage se tornam um bocadinho mais conhecidas. Depois continuam pelos anos setenta, até perto dos anos oitenta. Allan Kaprow fez os seus “18 happenings in 6 parts”, em 1959. E provavelmente havia outras coisas a acontecer na altura. Dito de outra forma: é um período marcado por um certo tipo de pensamento utópico, um sentimento de que as coisas podiam mesmo mudar e ser melhores; e por uma explosão de cultura juvenil com o optimismo que lhe está associado. E o confronto directo com a autoridade em si. Os nossos inimigos eram o racismo, o tráfico de armas, a opressão colonial, a pobreza imposta pela distribuição desigual de riqueza. Éramos contra muitas das leis injustas do Estado. E nas artes havia uma revolução semelhante e co-relacionada: a oposição aos cânones estéticos; a Aristóteles, às leis do drama, a que se tivessem de levar à cena dramas escritos por autores dramáticos; a oposição às leis que diziam que o teatro tinha de acontecer sempre em palcos, ou que a música era apenas aquilo que era tocado com instrumentos.

2. HOJE: REVISITAR OS ANOS SESSENTA

Ana – Porque estão as pessoas tão interessadas em revisitar os Anos Sessenta?

Também me parece importante uma coisa: os Anos Sessenta estão associados a um tempo de grande esperança, de actividade intensa, de sonhos utópicos. E hoje, para a maioria dos estudantes, não se vive um período semelhante, de sonhos utópicos, um período em que o mundo vá mudar radicalmente para melhor. Não se acredita que uma revolução venha a resultar num mundo perfeito. Deixou de se pensar a revolução, pensa-se “uma coisa de cada vez, um dia depois do outro”. As corporações empresariais encarregam-se de governar; o sistema, por assim dizer, entrincheirou-se. É por isso que os jovens de hoje – sobretudo no Ocidente – estão fascinados por uma geração, por um período em que as pessoas sentiam realmente que o mundo podia ser transformado, que ia ser realmente transformado. Um período em que as pessoas estavam envolvidas numa luta com sentido, não a luta pela sobrevivência individual – como vou arranjar um emprego, quem subsidiará a minha arte, onde hei-de viver?

Dionysus in ’69 (1968-1969) – The Performance Group, encenado por Richard Schechner / Foto: Richard Schechner

Também penso, como descobri com este seminário, que o trabalho artístico dos Anos Sessenta é realmente muito bom, e resiste ao tempo. Antes, os artistas partiam de diferentes tipos de textos – textos dramáticos ou partituras musicais – e reinterpretavam-nos. Uma “nova” produção de Shakespeare ou de uma tragédia grega. Mas o que hoje está a acontecer é diferente. Há registo vídeo de grande parte das performances dos Anos Sessenta e esse registo depois foi digitalizado. De Meyerhold ou Stanislavsky digitalizámos apenas fragmentos, de Brecht temos um bocadinho mais – e temos os seus modelbuchs[2], o que mesmo assim não é o mesmo que ter performances integralmente gravadas. Dos anos sessenta em diante temos tudo em vídeo ou DVD. E tivemos uma série imensa de re-performances. Não se trata de novas interpretações, mas sim de reconstituições. Claro, as re-performances (os reenactments) não duplicam simplesmente a primeira apresentação, porque os públicos são diferentes, as circunstâncias sociais transformaram-se – tudo muda, menos o “espectáculo propriamente dito”. Ou mesmo isso também mudou, porque os corpos mudaram, as mentalidades… Em suma, as re-performances abrem uma janela para um passado imaginado que aparece insuflado de vida.

Dionysus 69: na esquerda, Pentheus William Shephard confrontado por Dionysus, William Finley / Foto: Richard Schechner

3. EXPERIÊNCIAS ARTISTICAS FUNDADORAS

Ricardo – Quais eram as principais influências destes grupos experimentais?

Vamos tomar em consideração o que aconteceu nas artes e na teoria das artes, a relação entre os grandes acontecimentos mundiais e o desenvolvimento de certo tipo de obras e de teorias da arte? Quando os Nazis subiram ao poder na Alemanha, uma série de intelectuais e artistas, sobretudo Judeus, abandonaram a Alemanha. Nos anos cinquenta, sessenta, a New School tornou-se muito importante. A New School era a versão americana da Escola de Frankfurt. Adorno, Horkeimer, Marcuse estiveram cá. As teorias destas escolas (Frankfurt/ New School) foram extremamente influentes em termos de pensamento crítico. Portanto, esta teoria crítica europeia importada e assimilada está sem dúvida na origem da explosão artística dos Anos Sessenta. E houve também os artistas que se mudaram para cá. Erwin Piscator, por exemplo, que foi quem criou a expressão “teatro Épico” (Brecht tirou-a dele), deu aulas na New School, onde foi professor de Judith Malina. Ela fundou, com Julian Beck, o Living Theatre no final dos anos quarenta. Com Piscator ela aprendeu sobre teatro político, teatro Épico, e tudo isso. Anos antes, nos anos vinte, depois da Revolução Russa, o Teatro de Arte de Moscou veio cá. À medida que a Revolução começou a atacar aqueles que a tinham iniciado (quando Estaline chegou ao poder), alguns membros do Teatro de Arte de Moscou procuraram refúgio nos EUA. Richard Boleslavsky (Ryszard Boleslawski) começou a ensinar no Bennington College. O seu livro “Acting, the First Six Lessons” foi muito influente. Boleslavsky trabalhou com pessoas que formaram o Group Theatre, nos anos trinta, mas também ajudou a formar o Actor’s Studio com Lee Strasberg e outros. Michael Chekhov emigrou para Hollywood onde ensinou e modificou a maneira de representar no cinema. Em suma, Stanislavsky foi importado para a América com excelentes resultados. Mas nos Anos Sessenta, toda esta vanguarda dos anos trinta parecia-nos inútil, coisa do passado. Trabalhávamos contra os ex-radicais dos anos trinta. Os tempos eram outros. Mas vamos então recuar mais um bocadinho: O Duchamp esteve cá, e os surrealistas e os dadaístas. Até o Brecht esteve cá durante um tempo. A Europa, de certa forma, viu-se livre das suas mentes mais brilhantes. Desde o Einstein nas ciências, ao Black Mountain College, que é uma continuação da Bauhaus, à Escola de Frankfurt/New School for Social Research, etc. E também os soldados americanos que foram para a Europa e a Ásia lutar voltaram trazendo com eles uma série de ideias “estrangeiras” que rapidamente prosperaram nos EUA. De novas comidas ao Yoga e ao Zen, as culturas estrangeiras educaram a minha geração. Portanto, o que se passou aqui foi uma continuação das vanguardas europeias – e uma transformação dessas vanguardas, também.

Ana – Ao longo deste seminário, falou-se de artistas fundadores: os happenings de Allan Kaprow, John Cage, Jack Smith, Anna Halprin, o Living Theatre, o Performance Group, o Wooster Group, os Judson Church groups, o Bread and Puppet Theatre, o Teatro Campesino, os teatros feministas, Carolee Schneeman, Robert Wilson, Richard Foreman… Fundadores, em que sentido?

O Living Theatre, por exemplo, é fundador em muitos sentidos. Primeiro, porque defendiam que o teatro devia ser politicamente activo. Para Brecht, o teatro também era politicamente activo, mas como representação, dramaturgia, encenação de uma performance. O Living Theatre levou o teatro para as ruas, insistindo que o teatro para ser político deveria agir directamente sobre mundo, como acção directa. Entretanto, envolviam-se no que estava a acontecer nos Estados Unidos da América. O Living aderiu ao African American Freedom Movement, à energia anti-establishment dos Students for a Democratic Society, o artaudiano “Signaling Through the Flames”. Na verdade, tudo isso a que chamamos de Anos Sessenta começou antes, nos anos cinquenta – quando o supremo tribunal, em 1954[3], declarou inconstitucional a segregação racial nas escolas públicas. Uma coisa conduziu a outra, da sala do tribunal às ruas… O Living Theatre também foi fundador porque construiu textos para performance, textos performativos, em vez de pôr em cena textos dramáticos. Claro, também usaram textos dramáticos. Mas, sobretudo depois de 1964, quando perderam o teatro na 14th Street e partiram para o exílio[4] na Europa, o Living desenvolveu trabalhos de performance extremamente poderosos: Paradise Now, Mysteries, Frankenstein. Em 1968, regressaram com estes trabalhos aos EUA. Estas performances electrificaram as audiências – escandalizando uns e agradando enormemente a outros. Eram coisas simultaneamente teatrais e políticas. Não encenavam espectáculos a partir de peças já existentes, era diferente, o que faziam estava mais próximo do happening. Mas, ao contrário de muitos happenings, que eram apolíticos e passavam-se apoliticamente a uma pequena escala, os trabalhos do Living eram enormes – Beck era um cenógrafo visionário ao modo do construtivismo de Meyerhold-Popov. O meu próprio trabalho, pela mesma altura, em Nova Orleães ou mais tarde em Nova Iorque, para onde me mudei em 1967, seguia e ao mesmo tempo divergia do que fazia o Living Theatre. Eu levava à cena os meus “trabalhos”, produzia “eventos”, fazia “teatro de ambiente” (environmental theater) – não partia da “peça de teatro”.

O “teatro de ambiente” contrariava a ideia da produção teatral ser a “encenação de uma peça”, a “realização” ou “interpretação” de um texto. Não me interessava – e aos que pensavam como eu – conhecer as intenções do autor, ou sequer se existia um autor. Deslocámos o centro do teatro para a performance, para a acção efectivamente realizada, para a linguagem de cena, procurámos o que eu mais tarde chamei “texto performativo” (“performance text”), que podia perfeitamente dispensar o texto dramático, substituía-se à peça. Esta aproximação era política a vários níveis. Primeiro, porque devolvia o poder às pessoas envolvidas directamente no trabalho artístico: o encenador, os actores, os cenógrafos. O dramaturgo, não estando presente na sala de ensaios, era uma espécie de proprietário ausente, distante. Confiscávamos-lhe a propriedade, fazíamos uso dela em benefício das pessoas que estavam ali umas com as outras; e depois em benefício do público, a quem era também pedido que participasse. De certo modo, fazíamos uma pergunta claramente marxista: “quem controla os meios de produção?” Nós, os que concebíamos e trabalhava no espectáculo, devíamos passar a controlar o processo da produção artística. Em inglês, designa-se o espectáculo teatral com a palavra “production” – era isto que me interessava.

4. PERFORMANCE ENQUANTO CONCEITO

Ana – E porquê a palavra “performance”?

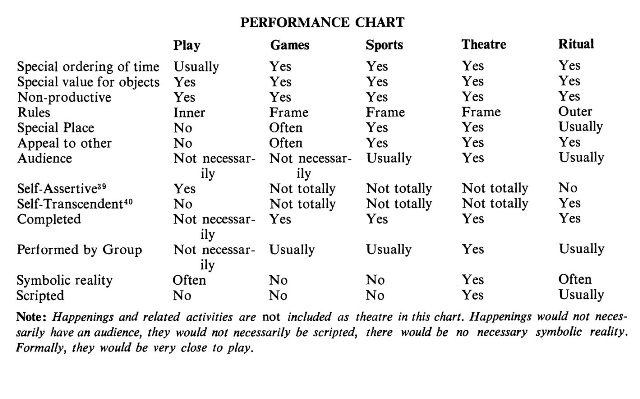

Oh! Hmmmmmmmmmm … Ui. Agora, quando é que eu usei pela primeira vez a palavra “performance”? [risos]. (Richard levanta-se e vai procurar livros. Paramos a gravação). Aqui. Foi aqui. Uma TDR de 1966, volume 10, número 4. Aqui! Vejam, neste ensaio “Approaches to Theory/Criticism”. Fiz um quadro que chamei “Performance Activities of Men”. (…) E foi neste quadro que usei pela primeira vez a palavra “performance” no sentido que estamos a falar. Erving Goffman usou a palavra antes de mim na sua Apresentação do Eu na Vida Quotidiana[5], que foi publicado em 1959. Ele tem um capítulo intitulado “Performances” – e esse livro, esse capítulo, teve muita influência em mim — e em todo o campo de estudos. Ora aqui está um excerto do meu ensaio nessa TDR, tal como foi republicado no meu primeiro livro, Public Domain (1968):

“Embora a performance no seu sentido mais lato, possa caracterizar o modo de qualquer actividade, a performance, no seu sentido mais estrito, é parte constituinte da forma de vários tipos de play[6], jogos, desportos, teatro e ritual. Reconheço que algumas actividades legitimamente denominadas de play, jogos, desportos, e rituais não serão incluídas na minha definição mais estrita de performance. A minha definição complica-se ainda mais com o facto de a teoria do jogo (game theory) se aplicar indistintamente a actividades de performance e de não-performance. No entanto, na tentativa de gerir a relação entre uma teoria geral e as suas aplicações possíveis a uma forma de arte, pensei ser melhor centrar a minha definição de performance em redor de certas qualidades reconhecidas de teatro, sendo a mais estável delas, a audiência.”[7]

5. O NASCIMENTO DOS PERFORMANCE STUDIES

Bom, o trabalho que conduziu aos Performance Studies começou anos antes de eu me encontrar com Victor Turner. Já vos falei sobre o artigo de 1966 na TDR [ainda Tulane Drama Review]. Mas esse artigo era já o resultado de muito pensamento e de trabalho que eu fiz em Nova Orleães, ou mesmo ainda antes disso. Do trabalho no African American Freedom Movement; do trabalho com o New Orleans Group, em colaboração com o pintor Franklin Adams e o compositor Paul Epstein. E depois, no fim da Primavera de 1967, deixei a Tulane University [em Nova Orleães] e vim para a NYU- New York University.

Ricardo– Veio para o Departamento de Teatro da NYU?

Não. Na realidade havia o Departamento de Drama e Cinema. Mais tarde, o Cinema separou-se e o Departamento de Drama partiu-se em dois, Graduate Drama e Undergraduate Drama. Presentemente, temos o Departamento de Drama, que é apenas de Undergraduate, e os Departamentos de Performance Studies e de Cinema Studies, para Graduate. Claro que é muito importante o facto de eu ter começado o Performance Group imediatamente depois de vir para Nova Iorque. Ah! Claro! A palavra “performance” novamente. E dava seminários, sobretudo sobre o teatro avant-garde, parecidos com o que estou a dar agora. Enveredei pelo que mais tarde se começou a chamar o ponto de vista dos Performance Studies mas que naquele tempo, a meio dos anos sessenta, não se chamava ainda assim. Apenas em 1980 é que o Departamento mudou oficialmente o seu nome para Performance Studies. Durante os primeiros 10 anos que estive em Nova Iorque eu concentrei-me sobretudo na encenação. Na altura eu era encenador do Performance Group a tempo inteiro e trabalhava muito próximo de Grotowski. Conheci-o pessoalmente pela primeira vez no Canadá, em 1966. Em 1967, Grotowski e Ryszard Cieslak vieram à NYU fazer um workshop de treino do actor. Eu fiz esse workshop e levei directamente alguns dos exercícios – e o tipo de abordagem subjacente – para o trabalho que estava a fazer com um grupo de pessoas, que mais tarde veio a ser Performance Group. Novamente a intersecção entre a prática e teoria.

Ana – Nestes seminários, tanto na teoria como na prática, havia já influência de culturas não ocidentais?

Sim, absolutamente. A antropologia tem um enorme impacto em mim. E, em 1971, eu fiz a minha primeira viagem à Ásia. E comecei a dar uma série de seminários a que chamei “Performance Theory”. Todos os anos, o tópico base mudava. Mas a ideia era expandir radicalmente a escala do que é a performance. Ir para além do teatro. Cada semestre um assunto diferente: “Performance Nativo-americana”, “Shamanismo”, “play”, “ritual”… muitos tópicos diferentes. Para cada seminário havia convidados, realmente gente grande, de Grotowski a Turner, de Goffman a Rothenberg, de Roberto DaMatta a Barbara Myerhoff. Foram seminários incríveis. Que começaram a dar a forma ao que mais tarde haviam de ser os Performance Studies.

Ana – E de onde vem o ímpeto para criar realmente um Departamento de Performance Sudies?

Saiu destes seminários na NYU. E do trabalho dos meu colegas – especialmente do início com Brooks McNamara e Michael Kirby. Brooks foi pioneiro no campo dos estudos de Popular Entertainment. Kirby era o principal professor no que dizia respeito a happenings. Quanto a mim, vinha da antropologia e da performance – e pode dizer-se que foram estas as proto-ideias que fizeram germinar os Performance Studies. Depois, um momento catalizador foi quando, em 1980, contratámos a Barbara Kirshenblatt-Gimblett (BKG) para Chair do Departamento. Alargámos a Faculdade de modo a incluir os Dance Studies; recrutámos agressivamente mulheres, africanos e afro-americanos – diversificámo-nos, por princípio. E o nosso âmbito galgou mundos para longe do “drama” – em direcção à “performance”, como ainda a definíamos na altura. Interdisciplinaridade, interculturalidade, inter-género… BKG estava a investigar folcklore ao estilo do que viriam a ser os Performance Studies. A sua abordagem andava muito próxima da minha. Daquilo a que posteriormente viríamos a chamar de “performativo”.

Ricardo – Resumindo, mesmo que o sistema académico americano com os seus graus e as suas denominações me seja bastante desconhecido, parece-me claro que os Performance Studies foram construídos reunindo gente – professores – vindos da Antropologia, da comunidade artística, e dos Estudos Culturais…

Exacto. Mas não gente da literatura dramática.

Ana– Nem críticos. O que é significativo!

[risos] Essa gente da literatura dramática e esses críticos como que têm lepra, nós não queremos ter nada a ver com eles…

Já escuro e muito frio lá fora, quase hora do jantar, pilhas de livros e revistas desarrumados ao nosso lado – aquela que começara por ser uma entrevista com perguntas definidas e temas concretos a pouco e pouco (como nas boas conversas) acabou por ir ficando cada vez mais informal, mais íntima, menos programada.

E se há dados relativos às produções concretas de cada um dos artistas abordados ao longo do semestre que aqui não conseguimos fazer transmitir, esperamos que ao menos haja qualquer coisa da experiência directa da época que aqui se tenha conseguido registar. Desde já os nossos sinceros agradecimentos ao brilhante e entusiástico professor e orador que é Richard Schechner. Foi com ele que esta viagem pela “USA Experimental Performance of the Sixties” foi feita, é ela que quisemos aqui partilhar.

[1] De notar que a expressão “Anos Sessenta” se constitui em dois planos: 1) o plano em que refere a caracterização política, social e cultural de uma década do século XX, e que designaremos em letra minúscula (“anos sessenta”); 2) o plano em que a expressão é utilizada como conceito, onde se faz alusão a uma certa maneira de encarar a arte e a vida que contamina as várias formas de expressão cultural e artística, o que tem repercussões na relação com a comunidade e num participado activismo político, e que designaremos em letra maiúscula (“Anos Sessenta”). Neste sentido, segundo Schechner, os “Anos Sessenta” vão dos anos cinquenta até início dos anos oitenta.

[2] Modelbuchs ou modelbooks é o nome dado aos primeiros padrões de livros impressos que se começaram a difundir amplamente a meio do século XVI. Schechner refere-se às detalhadas notas que Brecht fazia das fotografias para dar conta das cenas dos seus espectáculos, as mesmas que podem ser seguidas para as re-performances (ver Schechner, Richard, 1985, Between Theater & Antropology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, p. 43).

[3] Richard Schechner refere-se aqui ao Civil Rights Movement.

[4] Em Outubro de 1963, na apresentação de The Brig de Kenneth Brown que ocorreu na 14th Street, em New York, os Living Theatre são fechados pelo I.R.S. (Internal Revenue Service), o serviço de finanças americano. Curiosamente, foi no mesmo dia que Jonas Mekas se encontrava a filmar o filme documentário sobre o espectáculo. O Living Theatre foi para a Europa e, depois, para o Brasil, permanecendo fora dos EUA durante praticamente todos os anos sessenta.

[5] Goffman, Erving, 1959, Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor Books, Doubleday.

[6] Optamos não traduzir “play” por “jogo” dada a polissemia que o termo tem em inglês, e que a sua tradução para português deixa perder.

[7] “While performance in its larger sense may characterize the mode of any activity, performance in the smaller sense is part of the form of many kinds of play, games, sports, theatre, and ritual. I recognize that some activities legitimately called play, games, sports, and rituals would not be included in my smaller definition of performance. My definition is further complicated by the fact that game theory applies to performance and non-performance activities equally. However, in trying to manage the relationship between a general theory and its possible applications to an art form, I thought it best to center my definition of performance around certain acknowledged qualities of theatre, the most staple being the audience.” In Schechner, Richard, 1966, “Approaches to Theory/Criticism”, The Tulane Drama Review, vol. 10, no. 4 (Summer), p. 27. A “performance chart” foi publicada no mesmo artigo na p. 35 e republicada em livro: Schechner, Richard, 1968, Public Domain: Essays on the Theatre. Indianapolis: Bobbs-Merrill, p. 35.